Internacionales

Rituales, … El paisador indígena Suruí muestra sus vidas diarias a través de sus propias fotos

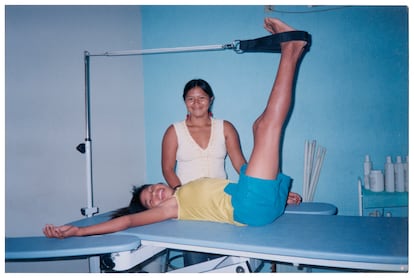

El hombre blanco brasileño Suruí fue contactado por primera vez por el hombre blanco en 1969. Con los primeros antropólogos y los misioneros evangélicos siempre rápidos llegaron a las cámaras. Al principio fueron temidos, pero uno de ellos se perdió en un pueblo y pasó de mano en mano. Así comenzó el gran álbum familiar de esta comunidad indígena, que ahora da el salto a uno de los centros culturales más prestigiosos de Brasil con el objetivo de desmantelar los estereotipos normalmente asociados con las personas indígenas. En la exposición Paiter suruí, gente realLo que se puede ver en el Instituto Moreira Salles de São Paulo hasta noviembre, apenas hay escenas de caza de caza y flecha, plumas coloridas y cuerpos medias en el medio de la jungla, que se espera principalmente cuando se visite una exposición de fotografía indígena.

Por otro lado, los retratos de las celebraciones familiares, los partidos de las visitas de la iglesia. La vida real, que la mayoría de los pueblos indígenas brasileños viven hoy.

Detrás de la exposición está el colectivo de Lakapoy, formado por jóvenes comunicadores indígenas del estado de Roraima con el apoyo de personas no indígenas, que han visto en el idioma audiovisual una poderosa arma de resistencia. De ellos, la idea de buscar en las casas de las casas en busca de las fotos que las familias mantuvieron.

Sin embargo, las primeras fotos que se tomaron en las aldeas no estaban allí, sino a muchos kilómetros de distancia, almacenadas en los archivos de la Pontificia Universidad Católica de Goiás: los primeros retratos del Paiter Suruí los hicieron en 1969 Jesús von Puttkamer, que acompañó las expediciones del gobierno del gobierno acusado de cuestiones indígenas.

El joven Txai Suruí, uno de los principales activistas indígenas de Brasil y curador de la exposición, resume por videoconferencia el encuentro con todo ese archivo valioso: «Fuimos allí y les dijimos: esas fotos son mi familia». La universidad colaboró y dio copias que viajaban a las aldeas. Por primera vez, los ancianos podrían ser retratados y reconocer a parientes ya fallecidos. Esa reunión, documentada en un video, es uno de los momentos más emotivos de la exposición y la única en la que aparecen fotos de un no indígena, incluso si se recarga.

Toda la prominencia es para las imágenes que ellos mismos han producido en las últimas décadas. «Durante mucho tiempo, hemos visto cómo los demás contaban nuestra historia, a través de la perspectiva del otro, no nuestra mirada», dice Suruí, feliz de que esto esté empezando a cambiar. Las fotos son de la esfera doméstica, pero involuntariamente ayudan a contar la historia de un pueblo.

Los Paiter Suruí son unas dos mil personas distribuidas en aproximadamente treinta aldeas. Su territorio, llamado tierras indígenas siete de septiembre (por el día en que fueron contactados por primera vez por personas no indígenas), fue legalmente reconocido por el estado brasileño en 1983. Su tamaño es equivalente a 250,000 campos dey sufre invasiones continuas de cazadores furtivos, especialmente por la madera y la madera y futuroMotores de búsqueda ilegales de minerales y piedras preciosas. El Paiter Suruí ha sido pionero en el uso de la tecnología para defender sus tierras, con drones que monitorean las incursiones del cielo, y en los usos sostenibles de la jungla, con el cultivo ecológico de los créditos de café o de carbono, que comenzaron a implementar hace casi 20 años, cuando el concepto hoy en Vogue sonaba para la ciencia ficción.

La lucha de estos pueblos indígenas para la supervivencia está muy bien retratada en documentales como El territoriopor Alex Pritz, pero la exposición no se centra tanto en esas urgencias, sino en el día más restringido de las aldeas.

Esto es lo que emanan las descripciones exhaustivas de los pies fotográficos, preparados colectivamente (era casi imposible determinar quién hizo cada foto, porque las cámaras pasaron de mano en mano) y dónde aparecen los protagonistas con nombre y apellido. Cada texto es una puerta abierta a un universo en el que coexisten lo ancestral y el contemporáneo. Las tradiciones como el matrimonio avuncular sobreviven (muchas mujeres se casan con sus tíos maternos) pero también hay muchos equipos defmenino.

Uno de ellos se llama Paiter Real Madrid. Subsisten los rituales como el Mapimaí, que simboliza la creación del mundo, pero la gran mayoría de los Paiter Suruí son evangélicos. El Chamán Perpera, que era uno de los líderes espirituales más respetados, ahora trabaja para una iglesia, una condición que le impide compartir su conocimiento ancestral con los más jóvenes.

Más allá del enorme archivo documental y sus explicaciones correspondientes, la exposición también incluye 20 retratos recientes hechos principalmente por Ubiratan Suruí, primer fotógrafo profesional de esta ciudad y videos de la influenciadores Oyorokoe Luciano Suruí y Samily Paiter, que han conquistado Internet que conduce al mundo en las aldeas.

Internacionales

Último minuto del huracán ‘Melissa’, en vivo | El huracán continúa fortaleciéndose antes de tocar tierra en Jamaica, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora | Internacional

Claves | ¿Cómo se miden los huracanes?

el huracan ToronjilLa categoría cinco (la más alta) en la escala de vientos Saffir-Simpson, avanza actualmente hacia Jamaica. Se espera que en las próximas horas toque tierra la que ya es la tormenta más grande del mundo en lo que va de año, pero ¿cómo se clasifican los huracanes?

– ¿Qué es la escala de viento de Saffir-Simpson?

Esta escala divide a los huracanes según la velocidad de sus vientos, la 1 al 5. El sistema de medición se utiliza para determinar el posible nivel de impacto de un huracán.

Los daños medidos por esta escala aumentan en un factor de cuatro con cada incremento de categoría, y clasifica las velocidades máximas sostenidas del viento. Este sistema de medición no incluye peligros relacionados, como marejadas ciclónicas o inundaciones por lluvia.

Todos los huracanes representan una amenaza para la vida, pero los de categoría 3 o superior se consideran huracanes importantes.

– ¿Cuáles son las divisiones?

Categoría 1: 119-153 kilómetros por hora, vientos muy peligrosos que provocarán algunos daños.

Categoría 2: 154-177 kilómetros por hora, vientos extremadamente peligrosos que causarán grandes daños.

Categoría 3: 178-208 kilómetros por hora, se producirán daños devastadores.

Categoría 4: 209-251 kilómetros por hora, se producirán daños catastróficos.

Categoría 5: 252 kilómetros por hora o más, es el tipo más mortífero.

– ¿Qué tan rápida es ‘Melissa’?

Se han registrado ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora, lo que sitúa al huracán en lo más alto de la escala Saffir-Simpson. Como referencia, el huracán katrinaque devastó Nueva Orleans (EE.UU.) en 2005 y dejó casi 1.400 muertos, era de categoría 4. En 2017, el huracán Ofelia, de categoría 3 fue el más potente en acercarse a Europa, contribuyó a alimentar los incendios en Asturias y Galicia ese año.

Internacionales

Mujeres solicitantes de asilo cuentan al Congreso las trabas administrativas que han puesto en peligro su supervivencia en España | España

Tres mujeres ilustraron este lunes en el Congreso con sus propias desventuras las dificultades para acceder al asilo en España, las citas que no llegan y los trámites que se prolongan poniendo en peligro vidas cogidas con alfileres. María Galiego Calate, quien llegó desde Guatemala en 2019, bajó la voz para contar el día en que ella y sus hijos ya no tenían qué comer. En España la sorprendió la pandemia y se fue a trabajar a la zona más peligrosa de contagio, una residencia de ancianos, pero una denegación de asilo la dejó sin trabajo. Hoy está a punto de recibir su DNI, pero todavía no sonríe para nada, porque le falta el DNI de sus hijos, quienes en estos años cumplieron la mayoría de edad y ya no cuentan con el amparo de la madre para este trámite. «No queremos ayuda, queremos trabajar y pagar impuestos», afirma.

Galiego Calate perdió a su padre en el genocidio guatemalteco que comenzó en 1960 y duró 36 años. Su madre, Ana Calate, fue pionera en la larga búsqueda de los desaparecidos y obtuvo una dura sentencia contra su país en tribunales internacionales por excesos militares. Ese triunfo ha perseguido a la familia desde entonces. Pero no es sólo la violencia política, sino también la que afecta a las mujeres en las dictaduras y que las obligan a abandonar sus países y buscar refugio en otros. También lo contaron la nicaragüense Nora Rugama y la cubana Marta Ramírez, todas ellas bajo el paraguas de la Asociación de Mujeres Guatemaltecas, que ha acompañado sus casos en la lucha con la Administración española.

Adilia de las Mercedes, jurista especializada en Derechos Humanos de la citada organización, presentó un informe titulado Sin citas no hay derechos para los diputados que quisieron venir a escucharlo. El documento recuerda que España es, después de Alemania, el país que más solicitudes de asilo recibe, llegando a 167.366 el año pasado, debido a las crisis políticas en la región latinoamericana y algunos conflictos armados en otros lugares. En 2024, a pesar del derecho internacional y los tratados firmados, España sólo concedió la protección solicitada en un 13% de los casos, mientras que en la Unión Europea la media fue del 51,4%, según el informe. En los tribunales quienes solicitan refugio tampoco corren mejor suerte: el año pasado un 4,5% de los casos se ganaron mediante litigio administrativo, lejos, de nuevo, de la media europea, que asciende al 27,1%.

Los dolorosos trámites y el incumplimiento de la ley, denunció De las Mercedes, derivan en situaciones asfixiantes para mujeres que ya habían sufrido experiencias denigrantes en sus países por su género que no son ajenas a ninguna dictadura, ni de derecha ni de izquierda, como lo han demostrado Nora Rugama y Marta Ramírez. El primero, nicaragüense, estuvo dedicado a la protección y terapia de mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual en la infancia, un tema espinoso bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La hija de Murillo, Zoilamérica, acusó a su padrastro de violarla. Ahora está exiliada en Costa Rica y el caso se cerró falsamente con la aquiescencia de la madre.

“Estaba estudiando en España y no sabía que era refugiado hasta que leí los estatutos internacionales y supe que tenía que pedir asilo porque cumplía el temor fundado antes mencionado de la posibilidad de ser perseguido”, dijo Rugama, de 40 años. Las mujeres que la acompañaron en su trabajo de derechos humanos en Nicaragua en la organización Aguas Bravas están sufriendo la misma persecución. Los obstáculos para obtener asilo le impidieron acceder a una vivienda y este lunes denunció el galimatías de las solicitudes: “Los nombramientos no deberían ser monopolio de las mafias”, afirmó. De las Mercedes también señaló que acompañar a la Administración en uno de estos casos «de complejidad media requiere entre 100 y 125 horas de trabajo», un tiempo del que muchos de ellos no disponen. También se esperaba en el Congreso la presencia de una mujer de El Salvador que no pudo asistir porque faltar al trabajo le habría causado mayores problemas.

Pero la sede parlamentaria sí contó con la presencia de la cubana Marta Ramírez, que ha sufrido los rigores de otra de las dictaduras que «traicionó los principios que inspiraron las revoluciones que las precedieron». Ramírez es periodista y activista por los derechos de las mujeres y «el feminismo es considerado en Cuba algo pequeño burgués e innecesario, porque se da por sentado que todos tienen derechos garantizados, pero allí ocurren feminicidios como en cualquier otro lugar», afirmó. Partió con su hija para hacer el viaje inverso que hacían sus abuelos, españoles exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Sus dificultades con el asilo le han provocado dificultades para acceder al sistema sanitario, que necesitaba su hija, que padecía complicados problemas de salud.

En alusión a esos exiliados de ida y vuelta que ejemplifica la experiencia de Ramírez, el abogado De las Mercedes señaló que “nadie está nunca a salvo de tener que abandonar su tierra” y que “no se puede argumentar escasez de recursos para no otorgarles el derecho de asilo al que tienen derecho estas personas, algunas de las cuales han pasado hasta 15 meses sin siquiera acceder a una cita para iniciar el proceso”. De las Mercedes reclamó en el Congreso «al que se llama el Gobierno más progresista del mundo» plazos razonables, no superiores a 15 días, para formalizar un nombramiento, que se implementen canales telemáticos y telefónicos para ello y que se tenga en cuenta el sexo y la formación de quienes entrevistan a estas mujeres, porque regularmente son revictimizadas. «Ahora echamos de menos esas colas de gente que hace años esperaban toda la noche para pedir asilo, al menos tenían una oportunidad al llegar la mañana. Hoy es más difícil», afirmó.

Internacionales

Celtas Cortos: “La conciencia obrera nos ayudó a no convertirnos en gilipollas” | ICONO

El paso del tiempo no parece haber incidido en los Celtas Cortos. El grupo que toda España recuerda cada 20 de abril (la canción del mismo título tiene alrededor de 60 millones de visitas en Instagram) sigue viva y coleando después de cuatro décadas y dos millones de discos vendidos. Ahora lo van a celebrar con un nuevo recopilatorio, 40 años contando historias, y una gira conmemorativa que, en 2026, visitará grandes pabellones en diez ciudades. Hemos hablado con sus tres componentes más veteranos: Jesús Cifuentes (voz y guitarra), Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y silbar).

¿Es más difícil vender música nueva a tus fans que reenviarles lo que ya saben?

Jesús: Totalmente, al menos en nuestro caso. Toda la explosión que vivimos en los años noventa, que fue el momento de mayor auge y popularidad que tuvimos, parece marcar la mochila que te acompañará el resto de tu vida. Hemos seguido trabajando hasta el día de hoy y lanzando nueva música, y es mucho más difícil darla a conocer con la intensidad que nos gustaría.

Su primer álbum, Salida de emergencia (1989) era muy anómalo para la época. Era un disco de folk instrumental, un género que todavía estaba asociado a la Transición y a cierta caspa, pero vendió 60.000 copias. ¿A qué atribuye ese éxito?

Goyo: Es cierto que venimos del folk, pero ya lo estábamos mezclando con las guitarras eléctricas. Nos empezaron a etiquetar como folk-rock, y quizás eso fue lo que más llamó la atención, porque, al menos en España, entonces no se practicaba tanto esa fusión. Otro factor es que tocamos mucho y en vivo ya éramos muy explosivos. La gente que nos vio no lo olvidó.

Jesús: Somos hijos de Gwendal, Milladoiro, Oskorri, de la música tradicional castellana y del rock radical vasco. Así que nos convertimos en un híbrido que era mirado con cierto desdén por parte de las ortodoxias, tanto del folk como del rock. Pero, positivamente, podemos decir que hemos contribuido a poner en escena la música tradicional y a hacer del mestizaje hoy algo comprendido, respetado y visto con naturalidad.

En aquel momento los fichó Paco Martín, un rey de la industria que acababa de descubrir hombres g. ¿Qué vio en ti?

Alberto: Conozco esa respuesta porque se la escuché a él mismo decirla no hace mucho. Vio, sobre todo, que llenábamos un espacio, que era el de la juerga en el escenario, la locura, aún a pesar de no tener letra. También fue quien sugirió a Jesús escribir y cantar.

Jesús: No lo recuerdo así. Yo ya tenía ese deseo y esa necesidad de una manera muy clara.

Entre 1992 y 1996 realizaron unos 150 conciertos al año. ¿Se quemaron?

Alberto: Hombre, los kilómetros seguro que no han pasado en balde. Hubo momentos en los que literalmente no sabíamos dónde estábamos, incluso por la distancia física, porque un día estábamos jugando en Badajoz, al día siguiente en Tarragona y al siguiente en Bilbao. Pero son cosas que todos los músicos hemos vivido de alguna manera, estás trabajando en el camino y así es.

Jesús: Tú también tuviste la estupidez de tener poco más de veinte años y no saber para quién estás cosechando. Y el post-concierto, que fue mucho más serio que el concierto. Este tipo de cosas que te hacen subirte a una nube que tiene forma de autobús, y que hace que no sepas dónde vas a caer. Luego nos apresuramos.

Alberto: Sí, hubo sobrecarga. Recuerdo algún momento de absoluta asfixia llamando a casa y diciendo: “No puedo con esto”.

Goyo: En ese momento llegábamos a un lugar, hacíamos una parada y íbamos todos al baño y al teléfono verde del bar, y teníamos que esperar a que terminara uno para que el otro fuera, llamara a casa y dijera: “Estamos bien, ¿cómo va todo por ahí?” En definitiva, experiencias que ahora nos parecen muy antiguas.

Jesús: Siempre teníamos que decirle a Goyo: “¡Termínalo!”, porque podía estar hora y media hablando.

Fue un éxito muy repentino. ¿Cómo mantuviste los pies en la tierra?

Goyo: Aunque a veces hemos compaginado muchas noches con días, unas más que otras, lo bueno es que siempre hemos tenido muy buena comunicación entre nosotros. Y, sobre todo, creo que hemos sabido aceptar determinadas necesidades personales de los demás en algún momento por encima de esta vorágine. Lo hemos llevado bien porque somos amigos, siempre lo hemos sido desde el principio, y eso es algo que nos diferencia de muchos otros. No somos una banda que haya sido construida artificialmente, y todo eso ha hecho que sigamos aquí después de 40 años.

Jesús: Y también la conciencia de que éste es un trabajo afortunado, y hemos querido salvaguardarlo de nuestra propia necedad. Creo que la conciencia de clase trabajadora nos ha ayudado un poco a tener…

Goyo: …que no se hagan idiotas. Respetar el bien común que compartimos, porque sabemos que ganarse la vida como músico en España es realmente una fortuna de la que muy pocos disfrutamos.

Su grito de guerra al despedirse de los conciertos fue “Nos vemos en los bares”. ¿Siempre cumplieron su promesa?

Jesús: En los noventa diría que el 90% de las noches. En otras palabras, una tontería. Hoy me sorprende que hayamos sobrevivido con tanta fortuna.

Goyo: Luego vino otra década en la que surgió eso del “nos vemos en los parques”.

En 1996, Celtas Cortos fue el grupo que más conciertos dio en España. Fue el mismo año en el que José María Aznar obtuvo la presidencia del Gobierno. Puede que haya sido el único pucelano de adopción que competía en popularidad con usted.

Jesús: Bueno, será mejor que dejemos Aznar a los madrileños. Estuvo un tiempo asociado a Valladolid porque presumía de estar cerca de la localidad, de acudir a la milla de oro de la Ribera y de jugar al mus con los paisanos. De todas formas, en ese momento, y dado nuestro color ideológico, que siempre ha sido progresista, nos enfrentamos a una serie de cuestiones que tenían que ver con quién había estado en el gobierno y podía tomar la decisión de llevarte a jugar a su ciudad o no.

¿Y ellos también sufrieron esa factura a nivel personal? Jesús, por ejemplo, provenía de una familia de militares y cantaba a favor de la insubordinación.

Jesús: Claro que eso generó sus momentos de polémica, pero tengo que decir que mi padre aterrizó en el cuerpo digno porque, en su época generacional, era una manera de prosperar. Lo identifico claramente como un trabajador más, que se vio en la necesidad de salir de su pequeño pueblo castellano para buscar judías y allí encontró sus huesos. Luego, en mi familia el elenco militar es amplio y poderoso, no voy a profundizar en esto, pero llega un momento que ya sabes que tus conversaciones no tienen por qué pasar por eso, porque tenemos posiciones contrapuestas y no vamos a llegar a un acuerdo.

De todos modos no has sufrido el nivel. veto a otros grupos como, por ejemplo, Soziedad Alkoholika. Quizás porque siempre fueron masivos, transversales y gustaron. Incluso tendrán muchos seguidores de derecha.

Alberto: Es verdad lo que dijimos del grupo de fiesta, algo que todos sienten en la misma línea, poder disfrutar de un momento relajado con música, con baile, sin inhibiciones.

Jesús: Nuestra bandera tiene un color más pronunciado que otra, pero está envuelta en un papel más o menos cariñoso y bondadoso. Entonces es cierto que incluso gente de derecha ha compartido ese tiempo con nosotros de la misma manera, pero no creo que seamos los únicos a los que les ha pasado eso.

Y siguen siendo muy amigables con los medios. Tienen el privilegio de tener un altavoz para decir cosas que muchos otros no pueden.

Jesús: Sí, bueno, el ejercicio de la palabra siempre lo hemos hecho de forma absolutamente libre. Para mí ponerle letra a una canción es un reto, es lo más jodidamente complicado y lo que más me cuesta. Lo hago con mucha conciencia de que lo que quiero expresar tiene un contenido, una dirección y una emoción real, que tiene un propósito en el sentido de que es revulsivo o transformador y que también es un abrazo, algo que invita. Entonces, esa carga de positivismo, así se trate de situaciones duras o de putas realidades sociales, quizás se lanza desde la ingenuidad o humildad de un cronista. La clave también está un poco ahí, porque es algo muy cercano, no nos estamos expresando desde ningún púlpito elevado, sino desde la acera por la que todos los días pasamos todos los ciudadanos.

has estado muy consciente de la situación en Palestina desde hace años. En ese sentido, ¿les cantarían “cálmate, majete, en tu silla” a muchos compañeros de gremio?

Jesús: Esta conversación ya tiene cierta recurrencia. Creo que falta coherencia y que también hemos llegado tarde al posicionamiento, y a muchas otras cosas. La corporación de músicos famosos está ahora muy lejos. La música ha dejado de servir como elemento socialmente transformador, y no sé en qué momento se rompió ese vínculo, la verdad. Hay sectores que lo hacen con más intensidad, comohip-hoppero el bulto no se posiciona, no quiere mojarse. No sé si es por miedo al qué puedan decir las redes sociales, a las consecuencias que puedas sufrir por esto o simplemente porque son generaciones más anodinas. La verdad es que el perfil de la juventud está oscilando hacia la extrema derecha de manera peligrosa y eso, en mi opinión, es una falta de criterio que no ha sido bien gestionada.

Dentro de la industria musical, ¿has tenido muchos conflictos ideológicos personales al afrontar determinadas dinámicas? Por ejemplo, esta nueva gira la realiza con la multinacional Live Nation.

Alberto: A veces ha surgido la posibilidad de que detrás de nosotros estuviera un patrocinador con una pancarta, y siempre hemos considerado, de manera bastante colectiva, este tipo de cosas. Lo que pasa es que, además, a veces la vida te presenta situaciones que tienen forma de tren que pasa y no sabes a qué destino realmente vas a llegar, pero tienes la sensación de que tienes que tomarlo.

Goyo: El hecho de que ahora estemos con Live Nation detrás de nosotros, que representa la gran maquinaria del entretenimiento a nivel internacional, lo primero que me ha hecho sentir es que les has dado algún motivo para que te presten atención, ¿no? Entonces, eso quizás eclipsa todo. Y también te estás poniendo al servicio de gente que se dedica a algo a lo que tú también te dedicas que es la música, el entretenimiento. Y está claro que, si quieres ser coherente con todas tus ideas, probablemente no puedas comprarte un coche, un teléfono o una determinada marca de ropa. Pero sí planteamos esas dudas, por supuesto. Y también tenemos que decir que, en esta gira, el precio va a ser el mismo para todas las entradas: 38 euros, que pasan a ser 42 con esta tasa de gestión, que es algo que nadie entiende. Aún así, pueden ser los más baratos que Live Nation haya visto jamás.

40 años contando historias Se publica el 21 de noviembre. Las fechas de la gira pueden ser consultar en su web oficial.

-

Nacionales1 semana ago

Feria en Veterinaria UNA: ofrecerán degustación de alimentos con proteína animal

-

Economía2 semanas ago

Economía2 semanas agoExpo Amambay 2025: Una feria sin brillo, sin público y sin rumbo

-

Nacionales6 días ago

Nacionales6 días agoEmpresario agredido en Pedro Juan Caballero había sido investigado por caso de cocaína en carbón

-

Nacionales2 semanas ago

Nacionales2 semanas agoVídeo: le roban el auto y lo utilizan para más delitos